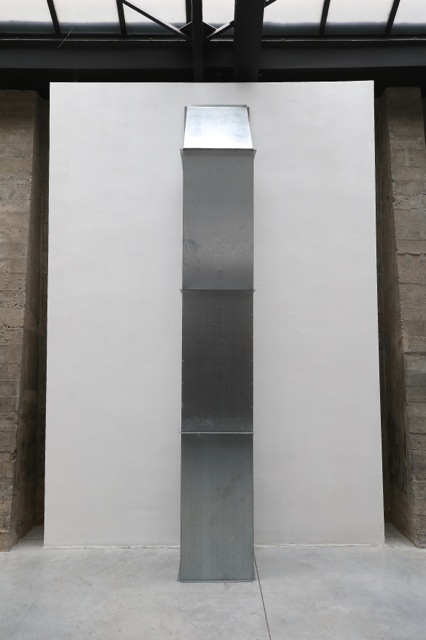

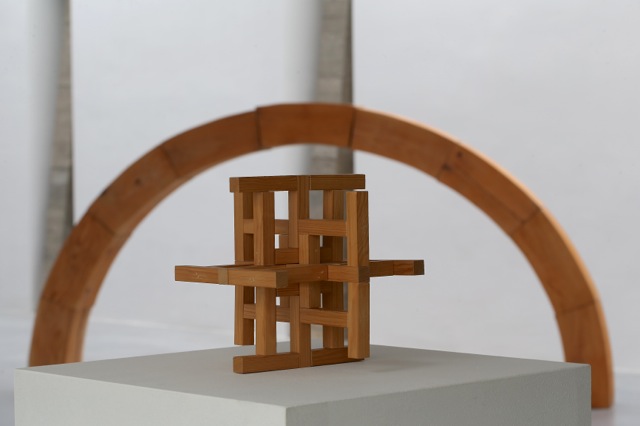

Actifs dans le champ de la sculpture, ces trois générations d’artistes ont préfiguré ou revisité nombre des qualités visuelles, spatiales et techniques présentes dans l’architecture brutaliste, caractérisée par son utilisation intensive du béton brut, des systèmes modulaires et de volumes géométriques simples.

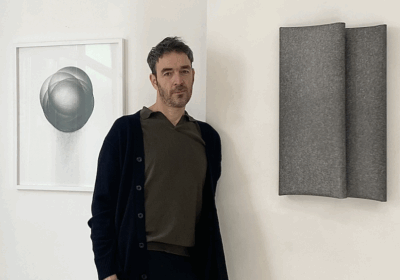

« The Brutal Play nous rappelle le pouvoir incroyable de la matière et la sensation contradictoire d’instabilité que les matériaux peuvent susciter par rapport à notre perception de l’espace et du temps. Les artistes qui participent à l’exposition ont le même rejet de l’ornementation et de l’esthétisme. À l’ère numérique – l’ère de la dématérialisation – cette exposition prend le parti de montrer le caractère matériellement incarné de la sculpture contemporaine, qui touche les corps animés de ceux qui la regardent, libérés ainsi le temps d’un instant de leur dépendance intellectuelle liée à l’image, aux écrans digitaux et à l’illusion. » Matthieu Poirier